2025.9.8

■Bite-size impact

「プレイヤーからマネージャーへ」。

この変化は、単なる昇進ではなく、まるで “職種を変える転職” のようなものです。個人として成果を出していた日々から、他者を通じて成果を出す日々へ。この転換は簡単ではありません。複雑化・多様化する環境、フラット化が進む組織。人事は、どのように新任マネージャーを支援すればいいのか。

今回のBite-size「MAJOUR UPDATE」は、そんな問いに向き合う場として開催しました。モデルプログラムのエッセンスを “Bite-size(ひとくちサイズ)” にアレンジし、半日で体験いただいた今回のプログラム。現場で起きているリアルな課題と向かいながら、マネジメント支援の新たな可能性を探ったその様子を、レポートとしてお届けします。

■参加者の皆さんの期待や課題感

今回参加いただいたのは、IT、インターネット関連、消費材メーカー、アパレル、ヘルスケア、エンタテイメント、金融と、様々な業界の人事や人材育成に携わるご担当者16名。

チェックインでは、

- 自社で実施している管理職研修を見直す参考としたい

- プレイヤーからマネージャーへ切り替え支援の方法を探りたい

- 参加者として受講し、自社の管理職研修との違いを体験したい

などの期待や課題感が共有されました。

共通していたのは、変化の「節目」にどう寄り添うかという問いでした。 人事として、どんな支援ができるのか。そのヒントを探る時間がいよいよ始まります。

■内容と体験の様子

その後は、大きく分けて3つの構成で進行しました:

- 「新任マネージャーを阻む壁」「マネージャー育成における課題」について考察

- 業務品質を高めるためのアクティビティ

- 効率的な業務割り当てを体験するアクティビティ

各アクティビティの合間には、ファシリテーターによるマネジメント概論のレクチャーを交えながら、理論と実践を行き来する構成で進行。アクティビティ体験後には、自社の「あるある」と照らし合わせながら感想共有する時間を設けました。

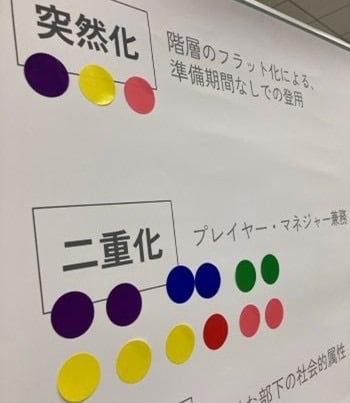

最初のワークでは「新任マネージャーを阻む壁」をテーマに、5つの要素に重みづけ投票を実施。特に票が集まったのは、プレイヤー兼務による「二重化」と、そしてメンバーの属性が豊かになっているがゆえにマネジメントの難易度があがる「多様化」でした。

続いて、「自社のマネージャー育成における課題」についてポストイットワークで考察を深めると、今回は以下のような問題意識に意見が集中しました。

- 優秀なプレイヤーである一方、部下育成が課題となっている

- プレイヤー兼務によるタイムマネジメントの難しさ

- 多忙によるマネージャー自身の成長機会の欠如

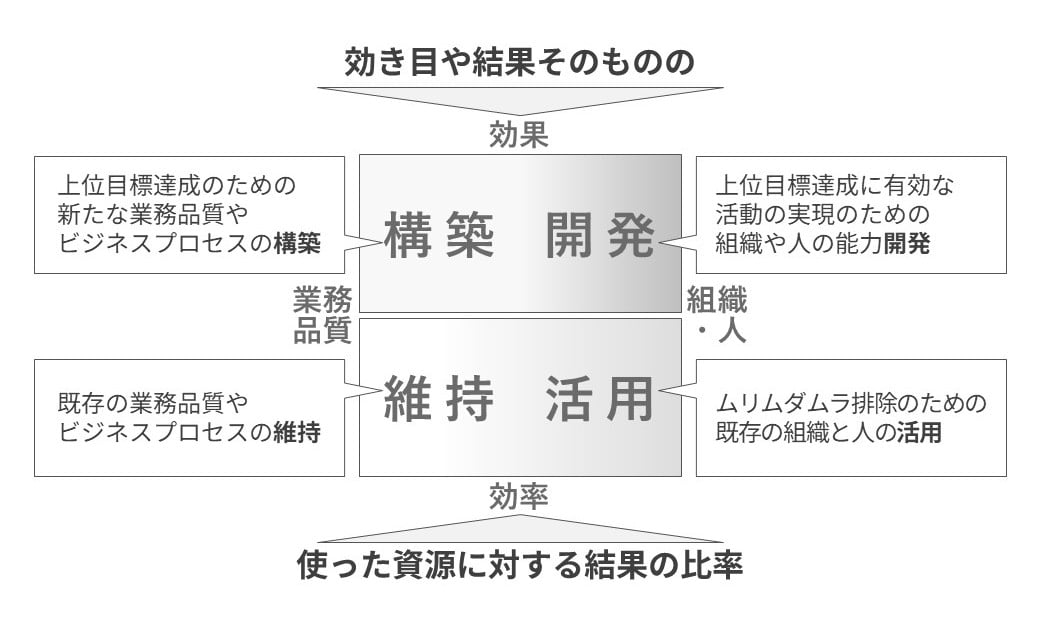

自社の「あるある」が浮き彫りになったところで、マネジメント概論のレクチャー。「業務品質と組織・人」の軸と、「効果と効率」の軸でつくられる四象限をやりくりするのが全体像であり、「Getting Things Done THROUGH OTHERS(他者を通じて、ことを成す)」ことが原則である。ということを確認しました。

いよいよ、impactの経験学習メソッドを用いたアクティビティの実体験です。マネージャー役とメンバー役に分かれて、軸のひとつである「業務品質」について体感しました。目標設定や手順の設定、やり方の改善といった、いわゆるPDCAサイクルを適切に回していく上でのマネージャーの働きかけとはどうあるべきかが問われます。

アクティビティを通じて得られた気づきは、感想共有の場でさらに深まりました。

- 何をどこまで伝えるか、指示の精度が成果に直結すると感じた。細かすぎても大雑把すぎても伝わらない。実務で、マネージャーは業務水準をどれくらい明確に伝えられているだろうかと考えさせられた。

- 部下側の視点で参加したが、自分の失敗が計画全体に影響するプレッシャーを感じた。プレッシャーを和らげる声掛けや雰囲気づくりが、品質に影響することを“知識”ではなく“体感”として理解できた。

などの声が聞こえてきました。

次は、軸のもう一端「組織・人」の要素の体感です。

マネージャーによるマイクロマネジメントと、メンバーの指示待ちが生まれてしまう構造を疑似体験。マネージャーがハブとなって、各メンバーの二者間のやりとりとなる「ハブ&スポーク型」のコミュニケーションに偏ってしまうことによる弊害を乗り越え、メンバーの主体性を引き出すための働きかけが試されます。

感想共有では、以下のような気付きが生まれました。

- 良かれと思って細かく指示を出したが、結果的にメンバーが指示待ちになっていた。途中、ファシリテーターのフィードバックを受けて、メンバー同士で進めるよう促したところ、チームの動きが一気に加速した。

- マネジメントの理論を、実践を通じて体感できた。大枠と主な役割を伝え、細かい過程はメンバーで話し合って決めてくださいと伝えるだけで、主体的な動きが生まれた。あとは出来たところを確認に行き、必要に応じてサポートしたらいい。これが座学ではなく、体験できたのが大きい。

- 普段は声の掛け方を意識しているつもりだったが、初めてのアクティビティではそれが活かせなかった。知っていることができるかは別。日常業務から離れた場だからこそ、自分の“できていること” と“我流でやっている癖”が現れるなと感じた。

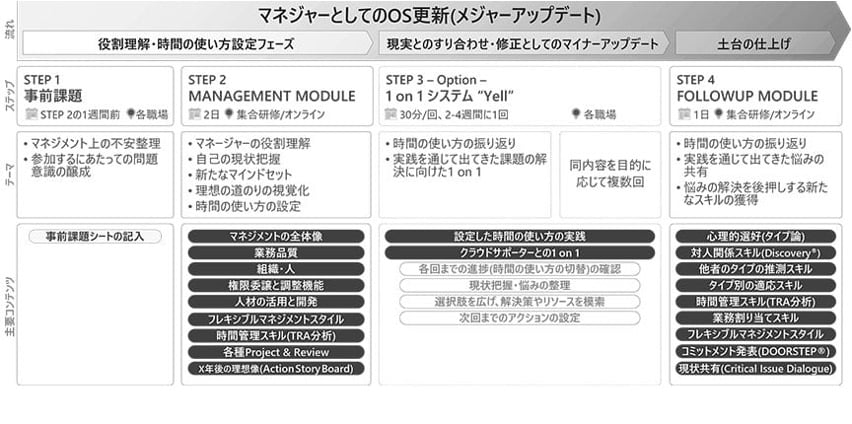

今回はBite-sizeのため、感想共有に留まりましたが、通常のプログラムでは様々なフレームワークを用いた議論や、自組織に置き換えた振り返りワークを丁寧に行います。これらの体験と内省を通じて、「他者を通じて、ことを成す」というマネジメントの原則を感覚的に理解し、いかに部下育成が重要かを肚落ちして頂きます。そして、部下育成の青写真を描き、それを実現するための時間の使い方を再配分することによって、研修転移を図るのがMAJOR UPDATEの特長です。

最後のディスカッションでは、「(新任マネージャーが)時間の使い方を変えるにはどんな支援が必要か」について意見交換して頂きました。

- 最初のアクティビティが印象に残っている。 マネージャーが、“他者を通じて、ことを成す”うえで、“水準” を伝えられているか、という点を支援できると感じた。このすり合わせがマネージャーとメンバーで出来ていると、時間の使い方が変わる。

- タイムマネジメントのやり方だけを研修してもやることに溢れている。 “なぜ時間の使い方を変えなければならないのか”が肚落ちできるよう、マネージャーの職責理解を支援する必要がある。

- 体験会をきっかけに自分のやり方を振り返れてよかった。マネージャーにも同じように振り返るきっかけを与えたい。そういう仕組みを作るのが人事のできる支援なのかもしれないと思った。

今回は、社員育成におもいを持った皆さまが集まったこともあり、感想共有は非常に盛り上がりを見せました。最後に実際のプログラム概要をご紹介し、体験会は締めくくられました。

※MAJOR UPDATEコンセプトと開発背景はこちら

■「MAJOR UPDATE」に触れての気づき

体験会の最後には、このような気づきのコメントがあがっていました。

- OSをアップデートしなければいけない。これまでのマネージャー支援はツールを補うことに寄っていた。振り返りのキッカケを与え、変わっていくのは本人。人事としてマネージャーにできる働きかけ方があるなと感じた。

- 体感に勝るものはない。マネージャーは一生懸命プライドを持ってやっている。今日のような研修で気持ちを変える機会がないと、1on1をやらせても“人事にやらされている”と思いかねない。OSをアップデートしていく、そのきっかけを作っていくことが人事として重要だと身をもって体験できた。

- 知っていることができるかは別。研修をきっかけに日常業務と離れるからこそ、立ち止まって自分のやり方を振り返ることができると感じた。自社のマネージャーにも自分が体験したような振り返るきっかけを与えたい。そういう仕組みを作るのが人事の仕事なのかもしれない。

人事として、マネージャーをどう支援するか。答えは一つではありませんが、昇進時という「節目」をどう活かすかは、投資対効果を高める上でも重要な観点ではないでしょうか。私たちは、人材開発・組織開発の専門家として、転職にも似たこの大きな変化の節目に立ち会い、マネージャーの皆様を全力でサポートしてまいります。

Bite-size impactは、毎回テーマを変えて実施されます。各コンテンツの簡易体験はもちろんのこと、参加者の方のコメントにある「異業種の人事や研修担当の方と情報交換できたのも良かった。共通のアクティビティを経験し、各社の現状を共有し壁打ちできた感覚が得られた」という副次的な効果もございますので、ぜひご参加ください。

■今後のBite-size impact開催案内

決定次第お知らせします。